Раньше, когда компьютеры были громоздкими, прототипы первых транзисторов еще не покинули стены исследовательских лабораторий Bell Labs, а про формат МР3 никто не слышал, аудиофилы находились в своем аналоговом раю, получая удовольствие от теплой ламповой музыкы из радиоприемников и виниловых проигрывателей. В этой статье я покажу, как собрать FM-радиоприемник на лампах.

Как и любые другие виды данных, звук сейчас хранится как правило в цифровом виде. Разумеется, качество звука на выходе очень зависит от характеристик конкретного устройства — используемого ЦАП (цифро-аналогового преобразователя) и ОУ (операционного усилителя). Но в целом от дискретности и квантования сигнала уже никуда не деться.

Здесь, конечно, можно вспомнить про кассеты, винил и проигрыватели — «вертушки». У них есть свои ценители, и даже сегодня достать экземпляры такой техники в хорошем состоянии не составляет большого труда. Но собрать нечто похожее «на коленке» уже не получится: тут нужна достаточно сложная механика. Что делать в такой ситуации?

Выход есть! Сигнал можно взять из радиоэфира. Тем более раньше это было совсем тривиально: открываешь книжку для радиолюбителей и собираешь себе ДВ/СВ-приемник 1V1 или 1V2 — схемы там очень простые. И уже через несколько часов можно слушать любимое радио «Маньяк».

Приемники прямого усиления классифицируются по количеству каскадов усиления до и после детектора. Таким образом, 1V1 означает, что приемник содержит один каскад УВЧ (усилитель высокой частоты), детектор и один каскад УНЧ (усилителя низкой частоты). Подробнее смотри на страницах Википедии.

Но это было раньше, а с 2014 года вещание в ДВ- и СВ-диапазоне на территории России было прекращено полностью (эфир зашумлен, да и нерентабельно). Впрочем, справедливости ради можно отметить, что высококачественного звука на длинных и средних волнах никогда и не было. Это объясняется узкой полосой вещания (около 10 кГц), а ее ширина напрямую связана с шириной диапазона передаваемого звукового сигнала. Таким образом, наши запросы удовлетворит только FM-диапазон.

Тут дела обстоят несколько сложнее, так как приемники прямого усиления уже неэффективны. Хотя, конечно, их тоже иногда собирают, но это скорее экзотика. Более-менее приемлемых результатов можно добиться, только собрав сверхрегенератор. У сверхрегенеративного приемника, пожалуй, лучшее соотношение простоты конструкции и эффективности. Буквально из десятка деталей можно собрать работающую схему. Однако качество звучания оставляет желать лучшего, и вот с этим практически ничего не поделать.

РЕКОМЕНДУЕМ: Перехват и анализ радиосигнала

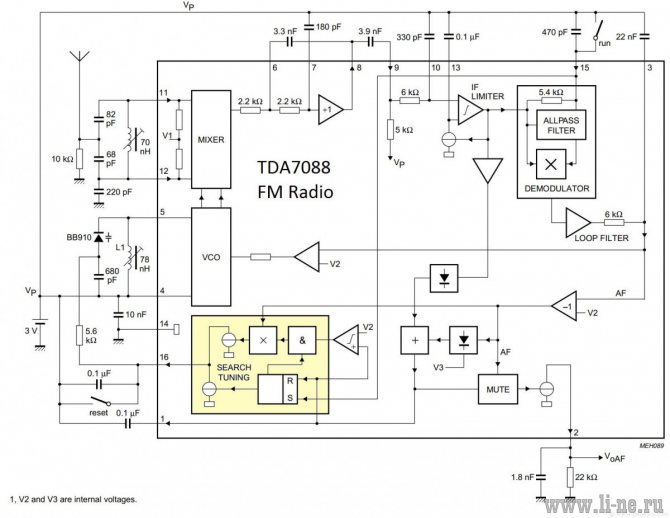

Иными словами, чтобы добиться хороших результатов, мы вынуждены остановить свой выбор на супергетеродине. Современный FM-приемник можно реализовать на одной микросхеме RDA5807, содержащей в себе полный тракт супергетеродина с цифровым управлением. Она поддерживает стерео и RDS, но об этом как-нибудь в другой раз.

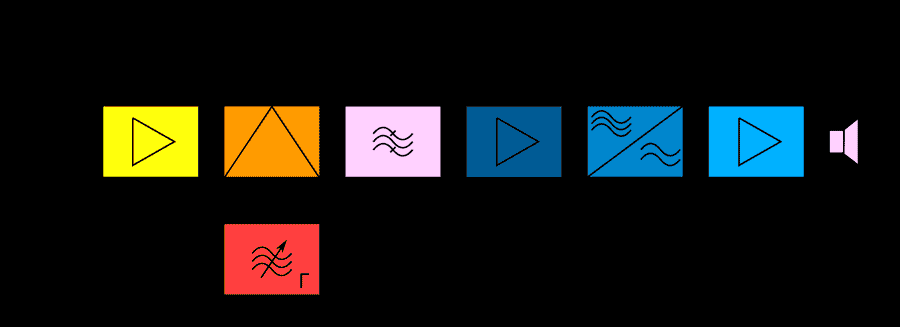

Наиболее прост в реализации супергетеродин с низкой промежуточной частотой и частотно-импульсным детектором. Такой приемник может содержать лишь одну перестраиваемую цепь, что очень упрощает конструкцию. Разберем принцип его работы подробнее.

Супергетеродин

Супергетеродинный приемник, в отличие от приемника прямого усиления, предполагает преобразование принимаемого сигнала в промежуточную частоту, на которой выполняется селекция. Такое решение позволяет сократить количество перестраиваемых элементов, что значительно облегчает задачу.

На схеме хорошо видно, что принимаемый сигнал усиливается и поступает в смеситель, туда же подается выход с гетеродина (вспомогательного генератора). В результате сигнал смесителя содержит биения, частота которых равна разности принимаемого сигнала и сигнала гетеродина. Из смесителя поток попадает в полосовой фильтр, который выделяет сигнал промежуточной частоты.

Именно в этом месте выполняется селекция. Далее промежуточная частота усиливается и поступает в детектор, выделяющий аудиосигнал. Последний преобразовывается УНЧ и подается на динамик или наушники. Схема в целом достаточно сложная, но зато она выигрывает с точки зрения стабильности работы.

Можно ли в этой схеме что-нибудь упростить? Да, можно! Если сделать промежуточную частоту достаточно низкой (~200 кГц), то полосовой фильтр можно заменить фильтром низких частот, что существенно упрощает конструкцию (собственно, так работает микросхема К174ХА34). А еще упростить схему можно? Конечно! Можно совместить смеситель с гетеродином, подобные приемники еще называют автодинами.

Подробнее прочитать про принцип работы супергетеродинного приемника можно в Википедии.

Простой FM приёмник на одном транзисторе своими руками

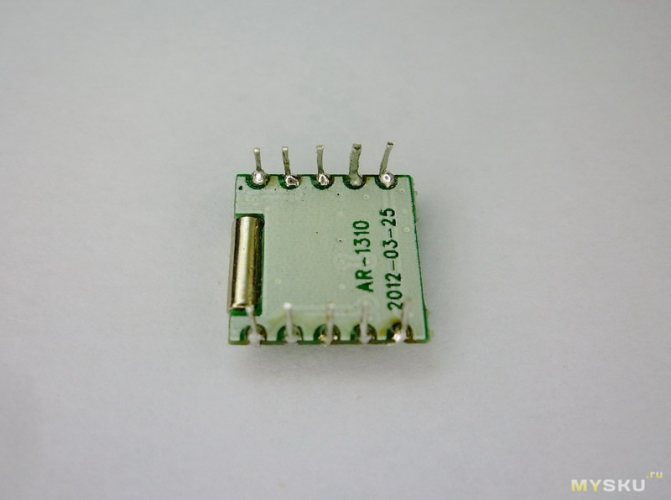

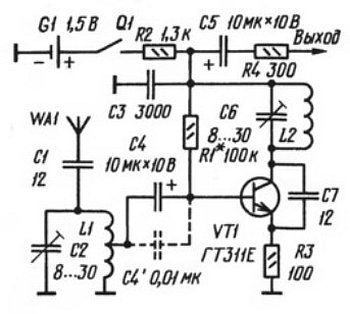

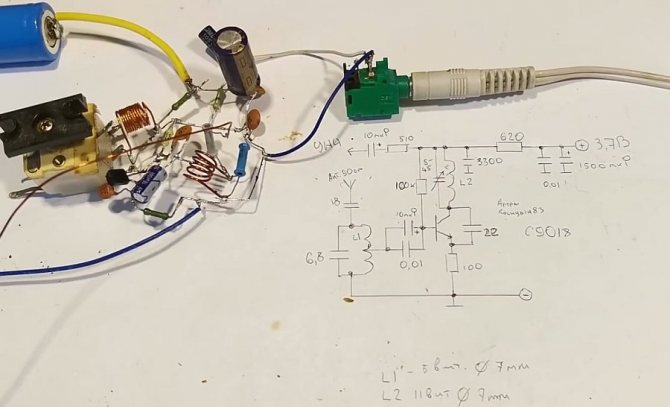

FM приёмник это довольно обыденная вещь сейчас, нет проблем купить такой хоть аналоговый, хоть цифровой но всё же хочется иногда собрать что-то своими руками и сделать свой самодельный приёмник, сегодня рассмотрим пожалуй самый простой FM приёмник всего на одном транзисторе но который может при всех своей простоте принять все станции ФМ диапазона, автор данного приёмника Захаров и опубликована ещё в 80-х годах в журнале Радио (1985 г. №12 с 28-30).

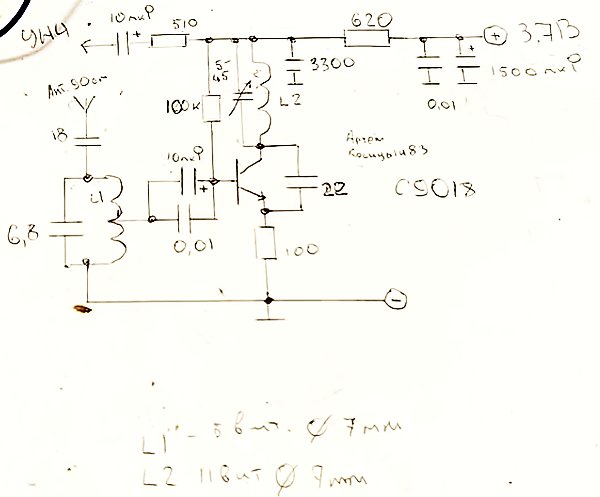

Оригинальная схема простого УКВ приёмника на одном транзисторе такая:

Пришлось немного переделать схему, чтобы можно было принимать современный FM диапазон 88-108 МГц, так как изначально в оригинальной схеме был советский УКВ диапазон (65,8-73 МГц).

Вместо транзистора ГТ311Е (КТ315) был поставлен импортный С9018. Данный транзистор в схеме выполняет целых 4 функции: это преобразователь частоты с совмещённым гетеродином, также выполняет функции синхронного детектора, а также он еще и предварительный усилитель звуковой частоты.

Катушка L1 диаметром 7 мм и состоит из 5 витков с отводом от средины, намотка осуществляется проводом ПЭВ-2 0,56 мм, катушка L2 также диаметром 7 мм и состоит из 11 витков. Катушки должны стоять к друг-другу перпендикулярно, то есть их края не должны смотреть в одну и ту же сторону, чтобы не было влияния друг на друга. В качестве переменного конденсатора я применил импортный у него с одной стороны 3 вывода, это 2 конденсатора с общим выводом и большей ёмкостью, а с другой стороны тоже 3 вывода, тоже 2 конденсатора но уже с меньшей ёмкостью, я применил с меньшей ёмкостью и только 1 конденсатор из двух, это средний вывод и один из крайних выводов. Так как приёмник работает на высокой частоте то все проводники и выводы компонентов должны быть как можно короче и компоненты должны находиться как можно ближе к друг-другу. Антенна – провод 90 см подключенный через конденсатор С1 на 10-18 пФ.

Напряжение на выходе приёмника 10-30 мВ и этого достаточно для того, чтобы слушать станции на наушники включенные вместо резистора R2 (если смотреть по первой схеме). Вместо каскада усилителя НЧ я FM приёмник подключил к компьютерным колонкам где уже есть свой УНЧ.

Данный ФМ радиоприёмник по чувствительности не уступает сверхрегенеративному, но в отличии от него не «шумит» в отсутствии сигнала. При настройке гетеродина на частоту, вдвое меньшую частоты радиостанции, происходит захват, сопровождаемый щелчком, после чего в некоторой полосе удержания приёмник следит за сигналом.

На данный самодельный простой FM приёмник на одном транзисторе я смог поймать 13 станций но надо учитывать, что для более чёткой настройки на станции понадобится верньер.

Забрать к себе:000

Похожие самоделки:

- Чувствительный FM приёмник на одном транзисторе…

- Простой транзисторный FM приёмник своими руками

- Простой приёмник на цифровой логической микросхеме

- Простой FM-УКВ конвертер для старого радиоприёмника…

- Простейший FM жучок на одном транзисторе своими руками

- Доработка радиоприёмника Retekess V115 и как выбрать…

- Простой детектор скрытой проводки на одном транзисторе

- FM радио на модуле RDA5708 и Ардуино

- Простой АМ передатчик на таймере NE555 своими руками

Tags:приёмник, радиоприёмник, ФМ-радио

Частотно-импульсный детектор

Теперь остановимся подробнее на детекторе. Из его названия следует, что частотная модуляция подразумевает изменение частоты несущего сигнала под действием модулирующего сигнала. Продемонстрировать это можно следующим графиком.

Суть частотной модуляции

Для обратной процедуры, то есть выделения аудиосигнала, и используется ЧМ-детектор. Существует много видов частотных детекторов, но особняком среди них стоит так называемый счетный детектор.

Принцип работы счетного детектора достаточно прост для понимания. Частотно-модулированный сигнал пропускают через ограничитель, получая на выходе меандр переменной частоты. После этого по восходящему или нисходящему сигналу генерируют импульс постоянной ширины. Таким образом, из сигнала переменной частоты мы получили импульсы с изменяющимся периодом следования, а так как ширина импульсов постоянна, то коэффициент заполнения тоже меняется. То есть мы получили ШИМ-сигнал. Полученный ШИМ-сигнал интегрируют, что дает на выходе аудиосигнал.

В общем, частотно-импульсный детектор работает точно так же, как ЦАП, на ШИМ-генераторе. Однако у такого детектора есть некоторые ограничения, и это прежде всего частота входного сигнала, которая должна быть ниже 1 МГц (при условии, что отклонение частоты составляет 50 кГц, характерное для широкополосной FM-модуляции), так как на больших частотах начинает падать эффективность детектора. Впрочем, в нашем случае это, наоборот, преимущество.

Есть замечательное видео, где разбирается работа счетного детектора с осциллограммами.

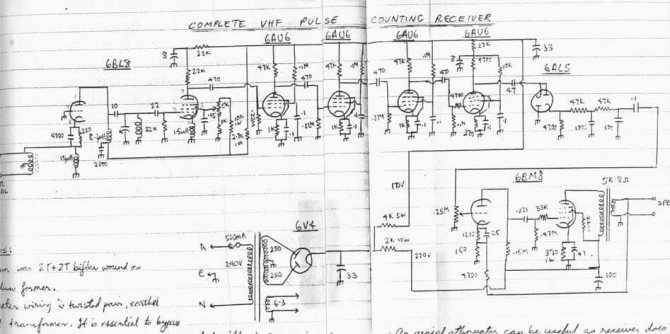

Интересно отметить, что в отечественной радиолюбительской литературе данный детектор упоминается редко, а ламповых конструкций в рунете и вовсе не сыскать, тогда как в Европе и Австралии эти схемы достаточно популярны. Например, одним из самых известных приемников с частотно-импульсным детектором был Sinclair Micro FM. Да, это тот самый Синклер, который разработал ZX Spectrum.

Принципиальная схема

Итак, приступим к сборке такого девайса. В качестве исходной точки возьмем вот эту конструкцию.

Начнем с ламп. Очевидно, что в Австралии, где была разработана исходная схема, доступны немного другие лампы, поэтому адаптируем набор деталей под то, что есть у меня в наличии. Так, на входе стоит 6BL8, а это полный аналог нашей 6Ф1П, которая всегда применялась для УРЧ и конвертеров.

В анодных цепях радиоламп используется высокое напряжение, опасное для жизни и здоровья! Если у тебя нет достаточного опыта работы с высоковольтными схемами, категорически не рекомендуется повторять все описанное ниже на практике, по крайней мере без помощи опытного специалиста.

От ламп 6AU6, аналога 6Ж4П, я также отказался и сначала хотел собрать УПЧ на триодах, например 6Н1П или 6Н23П. Однако, поскольку усиление триодного каскада ниже, в усилителе на триодах нужно больше каскадов, а это может привести к самовозбуждению. Тем не менее некоторые радиолюбители успешно делали триодные УПЧ.

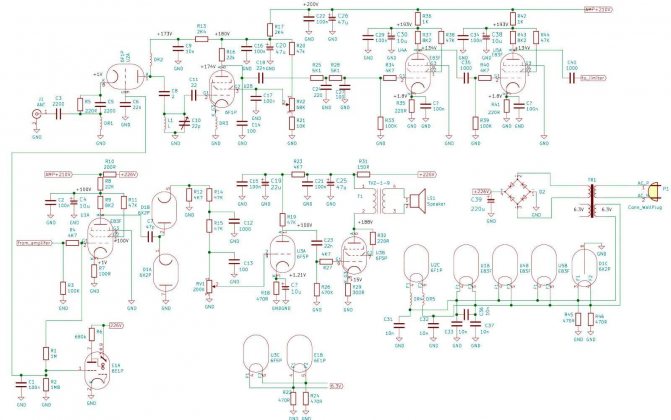

Остановив свой выбор на пентодах, я хотел применить пентод 6Ж1П, но у меня не нашлось необходимого количества соответствующих панелек, поэтому я решил использовать неведомо откуда взявшиеся у меня E83F (отечественных аналогов нет). Ограничитель собран на той же E83F. В детекторе использован отечественный аналог 6AL5 6Х2П — это детекторный двойной диод. В усилитель звуковой частоты вместо 6BM8 (наш аналог 6Ф3П) я использовал 6Ф5П, схему тоже немного изменил, взяв одну из описанных в интернете, благо ламповых УЗЧ существует великое множество. В итоге схема получилась такая.

Рассмотрим появившиеся в моей схеме изменения и дополнения подробнее.

УВЧ и смеситель

Отличий здесь не так много: просто поставим в цепь накала два дросселя, «холодные» концы которых заземлим через блокировочные конденсаторы. Кроме того, добавим блокировочный конденсатор на анод пентодной части.

Эти изменения делают схему гораздо менее капризной. Кроме того, добавим АРУ (автоматическая регулировка усиления) во входной каскад. Впрочем, каких-то изменений от добавления АРУ я не заметил, но с АРУ лучше, чем без него. Управлять усилением можно, подавая отрицательное напряжение на сетку триода УВЧ.

УПЧ

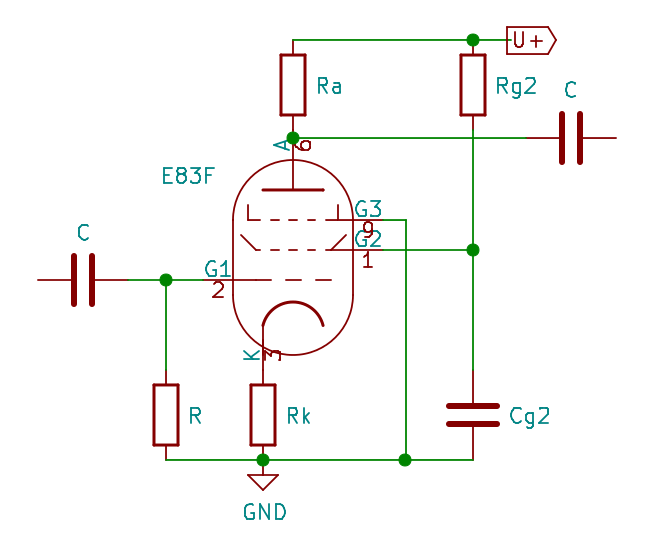

Здесь изменения более существенные. Поскольку я использовал совершенно другую лампу, необходимо было пересчитать номиналы всех резисторов. Впрочем, если не выбирать режим лампы, а использовать рекомендованный, то рассчитать номиналы достаточно легко. Итак, рассмотрим типичный усилительный каскад на пентоде.

Нам необходимо рассчитать значения Ra, Rk и Rg2, так как именно они определяют режим работы лампы, номиналы прочих элементов можно не трогать. В этих нехитрых расчетах нам поможет закон Ома: I = U/R. Из даташита на E83F мы видим, что рекомендованы следующие параметры:

- напряжение анода 210 В;

- ток анода 10 мА;

- ток второй сетки 2 мА;

- напряжение второй сетки 120 В;

- резистор в цепи катода 165 Ом;

- крутизна при указанных параметрах 10 мА/В.

Получается, что на катоде должно быть (Ia + Ig2) * Rk = 0,012 * 165 = 1,98 В, то есть около двух вольт. Под рукой были резисторы на 220 Ом, их я и поставил вместо рекомендованных 165 Ом. Теперь рассчитаем резистор в цепи второй сетки. Мы планируем питать УПЧ от напряжения примерно 220 В, то есть на резисторе должно быть падение напряжения U – Ug2 = 220 – 120 = 100 В при токе 2 мА. Таким образом, требуемое сопротивление Rg2 = (U – Ug2)/Ig2 = 100/0,002 = 50 000 = 50 К.

Рассчитаем сопротивление резистора в анодной цепи, зная, что коэффициент усиления пентодного каскада примерно равен Ra * S. Имеет смысл взять сопротивление побольше, однако опускать напряжение на аноде ниже 80 В не стоит, поэтому заложим анодное напряжение 120 В с запасом. Тогда Ra = (Uпит – Ua)/Ia = (220 – 120)/0,01 = 10 000 = 10 К. Под рукой оказались одноваттные резисторы на 8,2 К, их я и поставил. Здесь нужно использовать минимум одноваттные резисторы, так как на них будет рассеиваться 0,82 Вт. Теплый ламповый звук, однако!

Это, конечно, упрощенный способ расчета пентодного каскада, но он вполне рабочий. Таким же образом можно легко пересчитать номиналы под другой пентод. В УПЧ нет никаких строгих требований к характеристикам, а линейность и вовсе не важна, так что подойдет любой маломощный пентод.

Со схемами каскадов мы разобрались, теперь вернемся к общей схеме УПЧ. Строить трехкаскадный УПЧ для приемника, работающего в крупном мегаполисе, нет никакого смысла. Кроме того, добавление каждого нового каскада повышает риск самовозбуждения. Эксперименты показали, что двух каскадов вполне хватает и они выдают достаточный сигнал для работы ограничителя.

РЕКОМЕНДУЕМ: Как из видеоадаптера сделать SDR-передатчик

Примерный расчет показывает, что усиление двухкаскадного УПЧ будет 82 * 82 = 6724, а реальное усиление, как будет продемонстрировано далее, заметно ниже, но и этого вполне достаточно. Более того, для приема мощных станций достаточно и одного каскада. Так, при уверенном приеме на сетку второго каскада поступает сигнал до одного вольта!

Ограничитель и счетный детектор

Последний каскад УПЧ — ограничитель, от первых двух его отличает пониженное напряжение питания и малое напряжение смещения на управляющей сетке 1 В. Из-за такого режима и достаточно сильного сигнала, приходящего на вход (до нескольких вольт), каскад работает практически в ключевом режиме с сеточным током. Наличие последнего нам удобно как источник отрицательного напряжения, пропорционального величине сигнала, которое используется для индикатора настройки и АРУ.

То есть при наличии сеточного тока происходит отсечка положительных полуволн сигнала и с сетки можно снять отрицательное напряжение. А ключевой режим дает практически меандр на выходе с амплитудой примерно 70 В. Ограничитель, помимо прочего, позволяет подавить паразитную амплитудную модуляцию, что положительно сказывается на качестве звучания.

Затем следует формирователь импульсов. Он состоит из конденсатора и двух диодов. Через один диод конденсатор заряжается, а через второй идет разряд на резистор. Так как емкость конденсатора мала, то за время одного импульса конденсатор успевает полностью зарядиться (восходящий фронт), а затем полностью разрядиться (нисходящий фронт). За счет этого и достигается формирование импульсов примерно одинаковой длительности. Форма этих импульсов, конечно, далека от меандра и больше похожа на пилу, которую я завсегда смогу отличить от сойки, когда ветер южный, а погода — ясная.

Если усложнить схему, можно получить импульсы более приглядной формы, но профит от этого небольшой. Далее эти импульсы поступают на RS ФНЧ, похожий на тот, что был на выходе смесителя, только у этого фильтра частота среза ниже. И на его выходе мы имеем желанный аудиосигнал, а остаточные пульсации с частотой ПЧ отфильтруются полосой пропускания первого каскада УЗЧ. Во всяком случае, на осциллограммах сигнала на сетке оконечного каскада УЗЧ их не видно.

УЗЧ

Особо расписывать УЗЧ не вижу смысла, так как он выполнен по типичной схеме, которых в интернете великое множество. Схема совершенно обычная: предусилитель на триодной части 6Ф5П и оконечный каскад на пентодной части ее же. Почему именно 6Ф5П? Потому что у меня был трансформатор ТВЗ-1-9, который рассчитан на работу с лампами 6П14П и 6Ф5П. В сущности, усилитель может быть любой, детектор на выходе дает сигнал до нескольких вольт, а этого вполне достаточно, чтобы раскачать УЗЧ. Ориентировочная мощность моего усилителя составляет 3 Вт, этого хватает для наглядной демонстрации работы приемника.

Схема

Блок‑схему супергетеродина мы уже обсудили ранее вдоль и поперек и даже выяснили, почему он «супер». Здесь все будет примерно так же: УВЧ, смеситель, УПЧ, детектор, УНЧ. Ниже представлена схема УКВ‑блока и УПЧ.

УКВ‑блок и УПЧ

УКВ-блок

Исторически сложилось, что в ламповых приемниках УВЧ‑смеситель и гетеродин выполнялся отдельным блоком. Это связано с тем, что УКВ‑часть приемника нуждалась в тщательном экранировании и требовала более качественного монтажа, поэтому промышленности так было удобнее.

Кроме того, там применялся ряд специфических схемотехнических решений, направленных на подавление паразитного излучения в антенну. В нашем случае все проще, поскольку мы используем в качестве гетеродина синтезатор.

УПЧ и преобразователь собраны на лампе 6Н3П, промышленные УКВ‑блоки обычно на ней и собирались. Применение триодов обусловлено их низким уровнем шумов, вместо лампы 6Н3П можно применить 6Н23П или, на худой конец, другой двойной триод. В сети есть примеры использования 6Н1П и даже 6Н2П.

Выход синтезатора 50-омный, поэтому его сигнал удобно подавать в катодную цепь. Для этого катодное сопротивление автосмещения разбивается на две части — 47 Ом для подключения синтезатора и 1 кОм для обеспечения необходимого смещения.

Верхняя часть делителя шунтируется конденсатором. Перестройка контура ПЧ выполняется варикапом BB910. Катушка контура бескаркасная, намотана проводом диаметром 1,5 мм на оправке диаметром 12 мм и содержит четыре витка. Выходной контур ПЧ служит для выделения частоты ПЧ и согласования сопротивления с керамическим фильтром. Контурная катушка содержит двадцать витков провода диаметром 0,2 мм, катушка связи мотается поверх контурной и содержит десять витков того же провода.

В преобразователе для приема необходимого сигнала теоретически можно использовать две частоты гетеродина, выше сигнала на величину ПЧ и ниже на частоту ПЧ. В данном случае инъекция снизу работает гораздо эффективнее, поэтому ее и будем использовать. При приеме мощной станции на выходе преобразователя получается сигнал в несколько милливольт.

Монтаж высокочастотной части выглядит следующим образом.

Монтаж высокочастотной части

УПЧ

УПЧ — это главный блок приемника. Большая часть характеристик определяется именно УПЧ. И в случае ЧМ‑приемника к УПЧ предъявляются противоречивые требования. С одной стороны, нужна полоса пропускания порядка 300 кГц, а с другой стороны, нужны достаточно крутые скаты АЧХ.

Классически эту проблему решали схемами с распределенной селекцией, где в каждом каскаде стоял полосовой фильтр, состоящий из двух слабосвязанных контуров, и это лучший вариант. Однако оказалось, что создать такой фильтр, используя имеющиеся у меня каркасы, достаточно сложно. И главная проблема здесь — регулировка связи между контурами, которая очень сильно влияет на АЧХ. Собственно, из‑за проблемы с плавной регулировкой связи я и отказался от этого решения в пользу схемы с сосредоточенной селекцией, что считается более современным решением. Говоря конкретнее, мы поставим на вход УПЧ керамический фильтр на 10,7 МГц. Этим мы решим проблему крутизны скатов АЧХ и с ходу получим требуемую избирательность по соседнему каналу.

К несчастью, у керамического фильтра низкое входное сопротивление, поэтому его необходимо согласовать с выходным сопротивлением преобразователя частоты. Для этого мы используем индуктивную связь с выходным контуром преобразователя. С согласованием выходного сопротивления проблем нет. Конечно, у керамического фильтра неидеальная АЧХ и достаточно большое затухание сигнала, но это небольшая плата за простоту.

Схема с одиночными контурами — не самое хорошее решение, но она вполне работоспособна. Еще одна проблема связана со склонностью усилителя к самовозбуждению, особенно это касается УПЧ, представленного выше. Из‑за этой неприятной особенности, даже когда самовозбуждение не наблюдалось, АЧХ усилителя менялась в зависимости от прогрева и силы входного сигнала (росло усиление, но заужалась полоса). И это все отражалось на звучании.

Лечилось это тщательной настройкой в прогретом состоянии. Поэтому от схемы с емкостной связью я отказался, и финальная модификация содержит УПЧ с индуктивной связью. В нем получается несколько ниже усиление, зато он гораздо стабильнее в работе.

Схема УПЧ с индуктивной связью

Собственно, фундаментальная проблема с постройкой лампового УПЧ по схеме с сосредоточенной селекцией заключается в том, что на частотах выше пары мегагерц нерезонансные (апериодические) ламповые усилители не работают. И именно поэтому такая проблема у нас не возникала при постройке приемника с низкой ПЧ. Там мы, не мудрствуя лукаво, использовали апериодические каскады.

Здесь такой номер не прокатит, поэтому от контуров уйти не получится. Проще всего собирать резонансный УПЧ на пентодах, это позволит нам не столкнуться с особенностями триодов на высоких частотах. Упрощенная формула расчета коэффициента усиления резонансного каскада на пентоде выглядит как

K = SrQ

где S — крутизна лампы (МA/В), r — характеристическое сопротивление контура, Q — добротность контура.

Реально измеряемый коэффициент усиления выходит заметно ниже, чем предсказывает это выражение. Но для наших прикидок ограничимся лишь этой формулой, из которой очевидно, что лампу лучше взять с крутизной побольше и характеристическое сопротивление побольше. А вот с добротностью сложнее, так как с ростом добротности падает полоса пропускания, поэтому большая добротность нам будет только мешать. Впрочем, ее можно снизить, зашунтировав контур резистором, или использовать взаимно расстроенные контуры.

В итоге после ряда экспериментов я пришел к катушке ПЧ‑контура, содержащей 45 витков провода 0,12 мм и к емкости контурного конденсатора 10 пФ. Характеристическое сопротивление такого контура около 700 Ом, а при шунтировании его резистором в 15 К добротность получается около 10. С таким контуром от одного каскада на лампе 6AU6 (6Ж4П) можно получить усиление около 20 и полосу пропускания около 1 МГц.

Это для УПЧ с емкостной связью. В УПЧ с индуктивной связью катушка мотается в два провода и ее индуктивность оказывается меньше при том же количестве витков (тут мы упираемся в размеры каркаса). Поэтому контурные конденсаторы уже требуются на 33 Р, а характеристическое сопротивление около 400 Ом. Усиление такого каскада получается около 12.

В УПЧ применены японские лампы 6AU6 от NEC, но их смело можно заменить на наши 6Ж4П. Похожих результатов можно достичь с лампами 6Ж1П, 6Ж1Б, 6К4П, 6Ж5П, чуть хуже с 6Ж2П, но надо подобрать номиналы деталей, чтобы выставить паспортный режим.

Если взять лампу покруче, типа 6Ж52П, можно догнать усиление каскада до сотни, но она попалась мне под руку слишком поздно, да и ест она электричества, как три 6AU6. Заморачиваться с АРУ я тоже не стал, особенно учитывая скромный коэффициент усиления УПЧ, а вот ограничитель придется очень даже к месту.

Ограничитель и дробный детектор

Дробный детектор — штука достаточно хитрая, и просто объяснить на пальцах его работу не выйдет. Но этот самый принцип основан на изменении фазы колебаний в двух связанных контурах. Так, при настройке в резонанс во втором контуре фаза смещена на 90°, а при расстройке сдвиг фазы изменяется в большую или меньшую сторону в зависимости от частоты.

Таким образом, складывая исходный (синфазный) сигнал с сигналом, сдвинутым по фазе на угол, пропорциональный изменению частоты исходного сигнала, мы переходим от частотной модуляции к амплитудной. А остальная часть схемы — уже вопрос конкретной реализации. Подробнее об этом можно почитать тут или тут.

На этом принципе работают частотный дискриминатор и дробный детектор. Дробный детектор имеет некоторое преимущество, так как он менее чувствителен к паразитной амплитудной модуляции. Именно его я и применил в приемнике. На рисунке ниже представлена схема ограничителя и дробного детектора.

Дробный детектор и ограничитель

Вообще говоря, ограничитель для дробного детектора необязателен, но с ним получается лучше. Конструктивно детектор выполнен в виде отдельного блока и целиком помещен в экран, в котором имеются отверстия для подстройки контуров. Большинство деталей — в SMD-исполнении, что помогло уменьшить габариты.

Детектор почти в сборе

Плата детектора

Экран

Катушки выполнены на упоминавшихся ранее сердечниках L4 и содержат 20 витков эмалированного провода 0,2 мм. Катушка L5 мотается поверх L4 и содержит пять витков того же провода. Катушка L6 мотается на отдельном каркасе двойным проводом и содержит 12 + 12 витков. Сами каркасы размещены друг от друга на расстоянии 10 мм.

Диоды 1N34 можно заменить на более аутентичные Д2 или Д9. Как ни странно, несмотря на мои ожидания, с дробным детектором не возникло никаких проблем в настройке, главное — попасть в нужный частотный диапазон, что решается подбором конденсаторов С6 и C7.

Что же касается ограничителя, то он — от обычного усилительного каскада пониженным напряжением на ускоряющем электроде и низким анодным током, что ограничивает амплитуду в анодном контуре. Кроме того, каскад работает без смещения и несколько ограничивает амплитуду входного сигнала за счет сеточного тока.

УЗЧ и блок питания

Усилитель звуковой частоты выполнен по совершенно типовой однотактной схеме на лампе 6Ф5П и полностью повторяет УЗЧ ранее упомянутого приемника с низкой ПЧ. Больше тут, пожалуй, и обсуждать нечего, на тему ламповых однотактных усилителей в сети информации даже больше, чем нужно. Единственное, о чем стоит упомянуть, — это заземление накальной цепи через резисторы: такое решение позволяет подавить фон в 50 Гц.

УЗЧ и БП

Блок питания выполнен на трансформаторе ТАН-3, схема совершенно типовая.

Конструкция приемника

Конструктивно приемник выполнен навесным монтажом внутри сборной алюминиевой коробки размером 50 х 120 х 240 мм. Крышка изготовлена из алюминия толщиной 2,5 мм, стенки и дно — из алюминия толщиной 1 мм. Дном можно пренебречь, но это несколько ухудшит стабильность работы приемника. На крышке расположены восемь панелек для ламп (одна из них осталась незадействованной), также на ней закреплен трансформатор УЗЧ и переменный конденсатор.

Если ты когда-нибудь хотя бы задумывался о покупке Hi-End лампового усилителя высокого ценового сегмента, фотографии ниже могут причинить тебе моральную травму.

FM-радиоприемник на лампах. Вид сверху Шасси соединено с общим проводом, внутри размещены шины из медной проволоки диаметром 2 мм, соединенные с шасси и играющие роль общего провода. Монтаж навесной. Конечно, туда стоило добавить несколько стоек с лепестками контактов, но я поленился.

Монтаж высокочастотной части, а именно УРЧ и смесителя, должен быть по возможности более жестким и выполненным проводниками минимальной длины, в противном случае работа устройства будет нестабильна, что выражается в дрейфе частоты. Идеальный вариант — поместить ВЧ-часть в отдельный экран.

FM-радиоприемник на лампах. Вид снизу. На передней стенке закреплены резисторы регулировки громкости и режима работы смесителя, туда же выведена ручка переменного конденсатора.

FM-радиоприемник на лампах. Вид спереди.

На задней стенке закреплены разъемы блока питания, динамика и антенны.

FM-радиоприемник на лампах. Вид сзади.

Блок питания выполнен в отдельном корпусе, но такое исполнение не принципиально. Правильнее было бы немного увеличить размеры девайса и смонтировать блок питания в одном корпусе с ним (трансформатора на 100 Вт хватит с избытком). Впрочем, это можно рассматривать как фичу: в двадцатых годах прошлого века блоки питания тоже часто делали отдельными.

Блок питания радиоприемника

Дроссели, примененные в приемнике, самодельные. Дроссели в цепи накала наматываются на резисторы 0,25 Вт сопротивлением больше 100 К и включают 150 витков эмалированного провода диаметром 0,12 мм. Высокочастотные дроссели представляют собой 75 см (четверть длинны волны на 100 МГц) эмалированного провода диаметром 0,7 мм, намотанного на бумажный каркас диаметром 5 мм. Контурная катушка содержит четыре витка эмалированного провода диаметром 2 мм.

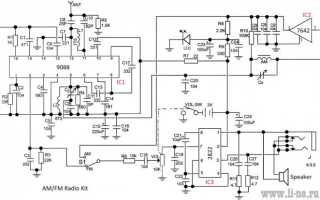

АМ-РАДИОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА НА МИКРОСХЕМАХ

АМ-радиоприемные устройства предназначены для приема модулированных по амплитуде сигналов частотой, как правило, не превышающей 30 МГц.

Ранее приемники амплитудномодулированных колебаний были широко распространены, поскольку при максимальной простоте изделия позволяли принимать информацию в диапазонах длинных, средних и коротких радиоволн. В последующие годы в связи с освоением высокочастотных диапазонов и иных принципов связи, обеспечивающих высококачественную трансляцию аудиосигналов, такие устройства вышли из употребления и в основном представляют интерес в плане изучения теории и практики радиосвязи.

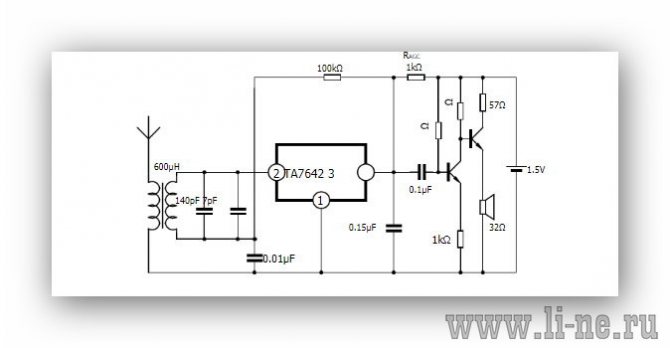

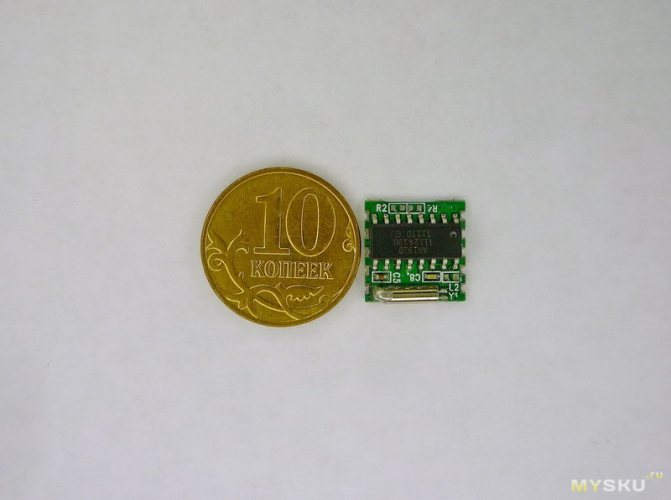

Простой приемник амплитудномодулированных колебаний может быть выполнен всего на одной микросхеме. Схема приводится на рис. 41.1 [41.1].

Микросхема МК484 (Rapid Electronics Ltd) содержит встроенный входной эмиттерный повторитель, обеспечивающий входное сопротивление до 4 МОм, усилитель высокой частоты, детектор и систему автоматического регулирования усиления (всего 10 транзисторов).

Для работы в средневолновом диапазоне катушка L1 должна иметь индуктивность 470 мкГн. Для этого ее наматывают на ферритовом стержне диаметром 10 мм с магнитной проницаемостью 600—1000. Обмотка содержит примерно 80 витков эмалированного провода диаметром 0,2 мм, длина намотки — 50 мм.

Входные цепи радиоприемника могут содержать резонансные элементы настройки на частоту принимаемой радиостанции, рис. 41.1, либо принимать неселективно все сигналы, поступающие на вход устройства в диапазоне частот 0,15—3 МГц, рис. 41.2. Микросхема может работать также в составе супергетеродинных радиоприемников. При напряжении питания 1,1—1,8 В она потребляет ток до 0,3 мА. Коэффициент усиления — 70 дБ при коэффициенте нелинейных искажений до 4 %. Выходное напряжение звуковой частоты — 5—30 мВ.

Полноценным аналогом микросхемы МК484 является микросхема ВТ7084, включаемая по идентично-типовой схеме [41.2} а также Ζ484, SY484, ТА7642, UTC7642, D7642 [41.3].

Максимально упрощенный вариант радиоприемника на микросхеме МК484 с питанием от одного пальчикового элемента, показан на

Рис. 41.3. Упрощенный вариант схемы АМ-радиоприемнйка на микросхеме МК484

Рис. 41.1. Схема AM-радиоприемника на микросхеме МК484

Рис. 41.2. Вариант схемы АМ-радиоприемника

рис. 41.3 [41.3, 41.4]. Нагрузкой радиоприемника служат головные телефоны с сопротивлением 32—500 Ом. При использовании высокоомных телефонов резистор R2 можно исключить из схемы, либо заменить потенциометром, превратив его в регулятор громкости. Телефон, точнее, разъем, его подключающий, одновременно служит выключателем устройства. Приемник потребляет от источника питания напряжением 1,25—1,5 В ток до 300 мкА.

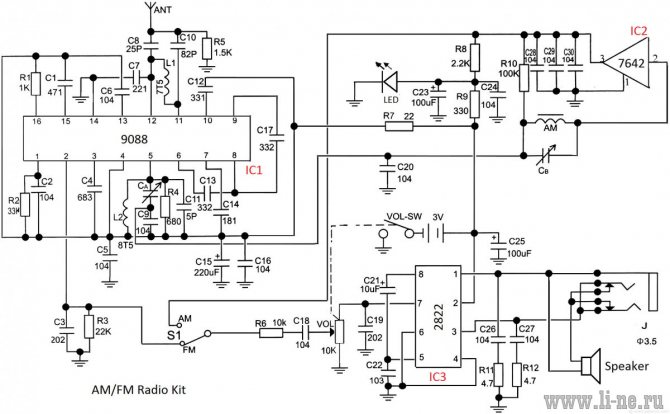

Еще один AM-радиоприемник, выполненный на двух микросхемах DAI МК484 и DA2 TDA2822M в типовом включении, показан на рис. 41.4 [41.3,41.4]. Для работы в средневолновом диапазоне катушка L1 выполнена на ферритовом стержне Ф2000НН диаметром 8 мм и длиной 50 мм. Обмотка имеет 90 витков провода ПЭЛ или ПЭЛШО диаметром 0,1 мм.

Для длинноволнового диапазона число витков увеличивают втрое.

Приемник работает от источника питания напряжением 3—9 В. Для стабилизации рабочей точки микросхемы DA1 использован простейший

Рис. 41.4. Схема АМ-радиоприемника на двух микросхемах

стабилизатор напряжения на диодах VD1—VD3. В качестве громкоговорителя можно применять динамическую головку мощностью от 0,1 Вт и выше, имеющую сопротивление 6 Ом или более, например, 1ГД-9,

2ГД-40.

Несколько модернизировав предшествующую схему, рис. 41.4, можно собрать аналог трехпрограммного радиотрансляционного громкоговорителя — АМ-радиоприемника с фиксированными частотами приема 120 и 78 кГц, рис. 41.5 [41.3, 41.4]. Фильтры для изготовления конструкции можно взять готовые, от старого трехпрограммного приемника.

Рис. 41.5. Схема трехпрограммного радиотрансляционного приемника

Отметим, что схему можно несколько упростить, изъяв из ее состава элементы SA2.2 и SA3.3, закоротив контактные группы.

Микросхема ВТ7084 — AM-приемник прямого усиления с автоматической регулировкой усиления на уровне 30 дБ. Схема представлена на рис. 41.6 [41.2]. Чувствительность радиоприемника составляет в среднем 0,5 мВ на частоте 1 МГц при глубине модуляции 30 % (модулирующая частота 1 кГц). Выходное напряжение составляет 3 мВ. Входное сопротивление — 3,0 МОм. Напряжение питания микросхемы — 1,5±20 %; потребляемый ток без входного сигнала— 0,2 мА (0,12— 0,32 мА).

Рис. 41.6. Схема АМ-радиоприемника на микросхеме ВТ7084

С использованием микросхем SA612A и LM386N (отечественный аналог КР1438УН2) может быть собран простой радиоприемник на любительский диапазон 160 му пригодный для приема однополосной модуляции, рис. 41.7 [41.5].

Устройство выполнено по классической схеме супергетеродинного приемника. В качестве узкополосного фильтра использован электромеханический фильтр Ζ1 на частоту 500 кГц. Приемник имеет чувствительность не ниже 3 мкВ при отношении сигнал/шум 12 дБ. УНЧ с системой АРУ на полевом транзисторе VT1 обеспечивает выходную мощность до 0,5 Вт (на согласованную нагрузку). Коэффициент его усиления около 46 дБ.

Катушки входного полосового фильтра L1 и L2 выполнены в броневых сердечниках СБ-9 и содержат по 30 витков провода ПЭВ 0,15 мм с отводами от 6-го и 15-го витков снизу. Катушка L3 на полистироловом каркасе диаметром 8 мм с подстроечным сердечником из карбонильного железа содержит 40 витков того же провода.

В первоисточнике [41.5] гетеродин приемника рассчитан на работу для приема верхней боковой полосы, хотя в диапазоне нижних частот КВ диапазона (160, 80, 40 м обычно работают на нижней боковой полосе). Поэтому гетеродин следует перестроить на диапазон генерируемых им частот 1300—1500 кГц.

Для приема телеграфных сигналов желательно предусмотреть переключение фильтра Ζ1 на более узкополосный.

Развитием темы использования микросхем SA612A в приемопередающей аппаратуре является схема основного блока трансивера на радиолюбительский диапазон 160 м. Схема представлена на рис. 41.8 [41.6].

Устройство представляет собой полноценный трансивер, использующий однополосную модуляцию. Для его практического использования достаточно подключить внешний УНЧ и УМ — усилитель мощности выходного сигнала.

Гетеродин блока работает в диапазоне частот 2300—2500 кГц. На выходе устройства формируется однополосный сигнал диапазона 1800— 2000 кГц (160 м). Для перехода с приема на передачу на реле К1 и К2 подают напряжение 12 В.

Рис. 41.7. Схема радиоприемника на диапазон 160 м

Рис. 41.8. Схема базового блока трансивера на диапазон 160 м

Катушки полосовых фильтров помещены в броневых сердечниках СБ-9. Катушки L2, L3, L6 и L7 содержат по 30 витков ПЭВ 0,2 с отводом от 10-го витка (кроме L3, у нее отвод от 15-го витка). Катушка гетеродина L4 намотана на пластмассовом каркасе диаметром 8 мм с подстроечным сердечником СЦР (от контура УПЧИ черно-белого лампового телевизора). Она содержит 40 витков ПЭВ 0,2. Катушки L1 и L5 — дроссели на СБ-9, имеют по 100 витков ПЭВ 0,09.

Назначение выводов микросхемы: 1,2 — вход УПЧ; 3 — общий; 4 — выход смесителя; 5 — вывод контура гетеродина; 6, 7 — вход тракта AM УВЧ·, 8 — выход демодулятора; 9 — вход УНЧ; 10 — блокировка УНЧ; 11 — общий; 12 — выход УНЧ; 13 — питание; 14 — вход демодулятора; 15 — выход УПЧ; 16 — блокировка АРУ (выход УПЧ).

Основные параметры: напряжение питания — 9 В±10 %; потребляемый ток — 16 мА; входное напряжение — не более 50 мкВ; выходное напряжение НЧ AM >30 мВ; УНЧ >1,55 В; коэффициент гармоник НЧ-сигнала — до 2 %; отношение сигнал/шум — свыше 20 дБ.

Двухдиапазонный AM-радиоприемник с входным каскадом на полевом транзисторе (рис. 41.10) работоспособен в диапазоне изменения питающего напряжения в пределах от 3 до 9 В [41.8].

Рис. 41.9. Структура микросхемы К174ХА10

Рис. 41.10. Схема AM радиоприемника на микросхеме К174ХА10

Трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце 1500НМ с наружным диаметром 7 мм. Обмотки трансформатора содержит по 160 витков, они выполнены вдвое сложенным проводим ПЭВ-2 0,1 мм.

Магнитная антенна приемника — плоский стержень из феррита 400НН 4x16x60 мм, катушка индуктивности L1 содержит 250 витков провода ПЭВ-2 0,1—0,15 мм, L2 — 83 витка провода ПЭВ 0,21 мм.

Подбором номинала резистора R2 добиваются максимальной чувствительности устройства. При самовозбуждении между выводами 9 и 11 микросхемы DA1 следует подключить конденсатор емкостью 4700—10000 пФ.

AM-радиоприемник прямого усиления (рис. 41.11) [41.9] может быть выполнен на основе микросхемы К174ХА10 (TDA1083, A283D), главное назначение которой — построение супергетеродинных радиоприемников на базе одной микросхемы, включающей преобразователь частоты с гетеродином, усилитель промежуточной и низкой частоты, между которыми включен детектор.

К входу устройства может быть подключена магнитная антенна и блок конденсаторов переменной емкости от любого приемника средневолнового диапазона. Настройка приемника заключается в подборе номинала резистора R1 по минимуму искажений и отсутствию самовозбуждения.

Рис. 41.11. Схема AM радиоприемника прямого усиления на микросхеме К174ХА10

Радиоприемник прямого усиления на микросхеме К174ХА10 (рис. 41.12) имеет чувствительность, сопоставимую с чувствительностью супергетеродинного радиоприемника [41.10].

Высокая чувствительность и избирательность приемника обусловлена применением достаточно сложной системой входных контуров, синхронно перестраиваемых при помощи блока конденсаторов переменной емкости С1.1 и С1.2.

Рис. 41.12. Схема AM радиоприемника повышенной чувствительности на микросхеме К174ХА10

Катушки LI, L2 содержат по 65 витков провода ПЭВ-2 0,27 мм, намотанных внавал на бумажных гильзах диаметром 10 мм. Внутри гильз размещены отрезки ферритовых стержней 600НН диаметром 8 мм. Катушка связи L3 намотана поверх катушки L2 и содержит 2 витка того же провода. Катушка L4 — без каркаса, имеет внутренний диаметр 3 мм и содержит 6 витков провода ПЭВ-2 0,41 мм.

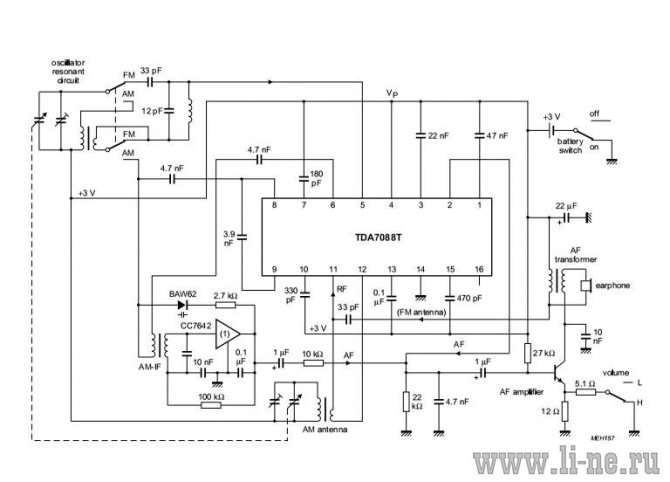

Микросхема К174ХА36 (структурная схема представлена на рис. 41.13, а схема включения — на рис. 41.14) предназначена для использования в АМ-радиоприемниках.

Рис. 41.13. Внутреннее строение микросхемы К174ХА36

Микросхема содержит смеситель, гетеродин, усилители радиочастоты, промежуточной и низких частот, детектор и систему АРУ [41.12]. Микросхему можно использовать в радиоприемниках с низким (3 В) напряже нием питания, приемопередатчиках, системах охранной сигнализации и радиоуправления.

Напряжение питания микросхемы — от 2 до 9 В (для К174ХА36А) и 2—3,3 В (для К174ХА36Б) при максимальном потребляемом токе

3— 20 мА. Чувствительность радиоприемника при соотношении сиг- нал/шум 20 дБ на частоте приема 1 МГц.не хуже 15 мкВ. Напряжение на выходе АМ-детектОра — до 0,3 В. Коэффициент усиления предусилителя НЧ — 3—7. Промежуточная частота определяется фильтром ПЧ (обычно 450—470 кГц). Ток индикатора точной настройки на светодиоде HL1 —

Рис. 41.14. Схема радиоприемника на микросхеме ΚΙ 74ХА36

4— 10 мА.

Шустов М. А., Схемотехника. 500 устройств на аналоговых микросхемах. — СПб.: Наука и Техника, 2013. —352 с.

Tweet Нравится

- Предыдущая запись: РЕКОМЕНДАЦИИ НАЧИНАЮЩИМ КОРРЕСПОНДЕНТАМ – СДЕЛАЙ САМ

- Следующая запись: ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР

- ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ АУДИОСИГНАЛОВ C АРУ (2)

- ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ МОТОЦИКЛА (0)

- ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ НА МИКРОСХЕМЕ МАХ691А (0)

- БУФЕРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ВЫСОКООМНОГО МИКРОФОНА (0)

- ШИРОКОПОЛОСНОЕ БУФЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (0)

- ЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОТОЦИКЛА (0)

- ЛИНЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 1,2 KBT И ЧАСТОТОЙ 144 МГЦ (0)

Настройка

Приемник достаточно неприхотлив и при правильной сборке начинает работать сразу. Тем не менее есть ряд общих рекомендаций по его настройке.

- После включения проверяют наличие накала ламп. Если накала нет, то следует проверить исправность лампы или искать обрыв/замыкание в цепи накала. Нити подогревателей прогретой лампы должны светиться оранжевым.

- Следует проверить наличие анодных напряжений. Некоторые напряжения указаны на схеме.

- Проверь режим работы ламп, установив требуемые напряжения в катодной цепи. Если отклонения существенны (больше 50%), следует подобрать соответствующие резисторы.

- Проверь работу УНЧ: при прикосновении к движку резистора пальцем должен слышаться характерный шум в динамике. Проверить работу УПЧ без осциллографа сложнее, но, если напряжения установлены верно и ошибок при сборке нет, он будет работать.

- Проверь работу смесителя. Когда вращаешь ручку управления режимом работы смесителя в месте начала генерации, должен появляться шум в динамиках.

- Проверь работу УВЧ: при касании антенного входа отверткой в динамиках раздаются характерные щелчки.

Прикасаться к элементам схемы, находящейся под напряжением, категорически не рекомендуется, это может привести к поражению электрическим током! Это опасно для жизни и здоровья.

Если все работает, то ручкой регулировки режима смесителя получаем появление шума в динамиках, после чего переменным конденсатором настраиваемся на радиостанцию. Затем более точной подстройкой режима смесителя и частоты добиваемся наилучшего качества приема. В этом помогает индикатор настройки. Все! Можно наслаждаться теплым ламповым звуком. Качество звучания этого приемника оказалось достаточно хорошим, во всяком случае, с качеством звучания сверхрегенератора оно не сравнится.

Ну и напоследок самое интересное, то, ради чего все и затевалось, — осциллограммы сигнала в разных точках схемы. Осциллограмм работ смесителя у меня нет по причине того, что щупы осциллографа сильно влияют на режим его работы, поэтому начнем с УПЧ.

РЕКОМЕНДУЕМ: Прием и декодирование сигналов из космоса

Рассмотрим сигнал на входе и выходе первого каскада УПЧ. На осциллограмме входного (снизу) сигнала видно, что из смесителя, кроме сигнала ПЧ, проходит высокочастотный шум, и его амплитуда даже больше амплитуды нужного сигнала. Но это не страшно, так как он отфильтруется полосой пропускания каскада. И действительно, в осциллограмме выходного сигнала виден только сигнал ПЧ с амплитудой около 200 МВ. Обрати внимание, что у осциллограмм разный масштаб. Из этих осциллограмм можно увидеть, что реальный коэффициент усиления каскада составляет около 30 против расчетных 80.

Сигнал на входе и выходе первого каскада УПЧ

Уже в этом месте с помощью осциллографа можно увидеть настройку на станцию, что выглядит как повышение амплитуды сигнала и пульсирующее изменение его частоты (частотная модуляция).

Частотная модуляция сигнала ПЧ

Далее посмотрим на работу второго каскада УПЧ. Тут все просто и понятно, входной сигнал усиливается примерно в 30 раз, и на выходе мы получаем уже около 5 В.

Сигнал на входе и выходе второго каскада УПЧ

После второго каскада сигнал попадает в ограничитель, в котором он дополнительно усиливается и амплитуда ограничивается на уровне 70 В. Здесь хорошо видно подавление паразитной амплитудной модуляции и почти меандр на выходе.

Сигнал на входе и выходе ограничителя

Также тут можно посмотреть на частотную модуляцию.

Частотная модуляция в ограничителе

Теперь взглянем на осциллограммы работы счетного детектора. Видно, что на каждом восходящем фронте сигнала из ограничителя регенерируется импульс примерно одинаковой длительности и амплитуды.

Импульсы в счетном детекторе

Также здесь отчетливо видна частотная модуляция. Например, изменение частоты входного сигнала меняет частоту следования импульсов на выходе детектора.

Импульсы в счетном детекторе

Затем импульсы идут на интегрирующую RC-цепочку, что приводит к формированию низкочастотного сигнала на выходе. На осциллограмме отчетливо видно влияние частотной модуляции на выходной сигнал.

Формирование звукового сигнала

Суммарно работа детектора выглядит так, как показано на рисунках ниже. Здесь видно, что аудиосигнал несколько запаздывает относительно модулированной ПЧ, это связано с интегрирующей RC-цепочкой.

Работа ЧМ-детектора

C детектора сигнал идет на первый каскад УЗЧ, где он усиливается, а кроме того, отфильтровываются остаточные шумы из детектора.

Работа первого каскада УЗЧ

На этом можно и остановиться.